Онлайн чтение книги

Секреты самураев. Боевые искусства феодальной Японии

Происхождение будзюцу

Авторы книг и трактатов, посвященных японским боевым искусствам, как практически и все известные мастера древних и современных стилей боевых единоборств, ведущих от них свое происхождение, представляя свои взгляды на основные источники и составные части будзюцу, по сути, пытаются дать удовлетворительный ответ на следующие вопросы: как, когда и где появилось будзюцу?

История Японии в общем и доктрина боевых искусств в частности не дают нам прямого и точного ответа на этот вопрос. Как исторические анналы японской нации, так и более специализированные манускрипты различных школ будзюцу упоминают различные технические приемы и методы, которые были древними и тайными еще задолго до того, как начали вестись какие-либо записи. По мнению большинства историков, китайская письменность появилась в Японии в шестом веке, вероятно, вместе с первыми буддистскими текстами. К этому времени Япония уже прошла через до- и раннеисторические периоды развития, такие как Дзёмон, Яёи и Асука, которые завершились формированием политической организации, вращающейся вокруг столичного города Хэйдзё, позднее известного как Нара (710–784), с его блистательным императорским двором.

Эти периоды развития, предшествовавшие эпохе Хэйан (794–1186), были свидетелями появления и последующей консолидации одной из наиболее древних социальных структур в истории человечества: клана. На самом деле во многих исторических книгах эти периоды названы эпохой появления первых родовых общин (удзи) и наследственных титулов ( кабанэ ).

Эти социальные структуры возникли еще в смутную «эру богов» ( ками-но-ё ) в ходе плохо нам известного процесса слияния племен: некоторые из них, по всей видимости, эмигрировали с Азиатского континента или южных островов, в то время как другие были коренными обитателями островов Японского архипелага.

Косвенные сведения, содержащиеся в японских анналах, по всей видимости, указывают на существование двух основных племенных групп: первая, известная как Императорская Ветвь, включала в себя кланы императора и придворных ( кобэцу ), в то время как ко второй группе, известной как Божественная Ветвь, относились прочие кланы, занимавшие менее определенное положение (симбэцу) . Обе группы заявляли о своем божественном происхождении, прослеживая его от бога Идзанаги и богини Идзанами, но считалось, что племена кобэцу соединились, когда «солнце воссияло на небе», тогда как племена симбэцу приняли форму, «когда возникли низшие силы природы» (Brinkley 2, 5).

Согласно наиболее распространенной среди ученых точке зрения, «захватчики, вторгшиеся в Японию в VI веке до нашей эры, обнаружили, что острова уже населены людьми, которые являются весьма искусными воинами. В итоге их борьба привела к появлению взаимного уважения, и в новой иерархии побежденные получили положение, лишь немногим уступающее тому, что заняли победители» (Brinkley 2, 182–183). Ниже этих двух основных групп благородных племен располагалась «масса людей», формировавшая Иноземную Ветвь (бамбэцу) [2]Следует отметить, что изложенная здесь теория является устаревшей и не соответствует современным взглядам на происхождение японского этноса. Как установлено исследователями, в начале 1-го тысячелетия на Японских островах обитало от пяти до девяти различных этнических групп, разговаривавших на разных языках, причем решающую роль в формировании японской культуры сыграли алтайские переселенцы и племена австронезийской группы.. Каждый клан, принадлежавший к какому-то конкретному племени, по-видимому, имел как прямых, так и косвенных (прямых и побочных) потомков от одних и тех же предков, и, следовательно, связывавшие их изначально узы являлись узами крови. Подобно древним китайским кланам (цзу) , японские удзи развили эти родственные связи в территориальные, которые были ограничены главным образом пределами одной области или расположенными по соседству деревнями. Хотя клан имел прочную связь с сельскими общинами людей, ведущими свое происхождения от общих предков, основные принципы его структуры и функциональности были достаточно гладко и эффективно адаптированы к городской жизни, где они усиливались и смешивались с другими формами организаций, такими как гильдии и корпорации. Родство и территориальная общность, независимо от своей основы, по всей видимости, также нашли свое главное духовное выражение в религиозном культе, сосредоточенном на поклонении общим предкам клана. Таким образом, каждый клан поклонялся своим собственным божествам (удзигами) и пытался навязать их другим, о чем свидетельствует постепенное распространение и конечное господство солнечного культа клана Ямато.

По своей структуре каждый клан состоял из центрального, доминирующего дома или семьи, который давал ему имя, и различных социальных групп, известных как томо или бэ. Ниже этих двух категорий, на самом дне иерархической лестницы клана, располагались бесправные рабы, или яцуко, которые не имели права носить родовое имя. Все без исключения подчинялись власти вождя (удзи-но-оса) , являвшегося абсолютным и бесспорным лидером клана. Эта интересная фигура, по всей видимости, играла доминирующую роль в определении его направлений и функций жизни.

Будучи военным лидером, о чем свидетельствует факт вторжения из континентальной Азии, он впоследствии превратился в наследственного представителя богов на земле и считался связующим звеном с божественными силами. По мере того как военное искусство вследствие естественного процесса разделения функций и ролей в эпоху перехода к оседлому образу жизни постепенно становилось прерогативой лидеров более низкого ранга, способность общаться с богами, раскрывать тайны и взывать к силам природы с помощью молитвословий ( норито ) и сложных ритуалов ( мацури ) стала основной ролью и функцией высших лидеров кланов и в определенной степени самого императора.

Здесь следует отметить, что этот религиозный характер в конечном итоге стал одним из самых важных атрибутов власти и привилегированного положения. Каждый клан, которому впоследствии было позволено появиться, независимо от того, кто являлся его основателем, считал основными свидетельствами своей силы мистические способности своего лидера.

Образцы верховного мистического превосходства стали появляться и среди тех групп людей, которые обладали какими-то специальными, профессиональными навыками, таких как гончары, плотники и каменщики, независимо от того, работали ли они самостоятельно или, что было значительно чаще, принадлежали к какому-нибудь могущественному аристократическому клану. В первом случае члены этих профессиональных гильдий смотрели на своих собственных лидеров как на хранителей некоего сокровенного профессионального знания, божественного откровения, которым владели только они. Во втором случае простые ремесленники и их лидеры смотрели на вождя клана удзи-но-оса, чьи намеки на собственное божественное происхождение придавали ему особую политическую силу, как на носителя еще более глубокого тайного знания.

Самым ярким примером этой мистической традиции в наши дни могут служить кузнецы и мастера боевых искусств, которые в своей практике нередко обращаются к тайным ритуалам и церемониям, прямо или косвенно связанным с метафизическими областями человеческого существования. Этот элемент появлялся снова и снова как важный фактор в эволюции будзюцу.

Клан как основная социальная единица достигал самодостаточности за счет возделывания собственных рисовых полей, а также самостоятельного производства предметов утвари, текстиля, сельскохозяйственных инструментов и конечно же оружия. С самого начала история этих кланов отнюдь не была историей мирного сосуществования. Древнее оружие, найденное в курганах и дольменах, относящихся к периоду от 250 г. до н. э. до 560 г. н. э., свидетельствует о том, что в эту эпоху национального формирования доминирующим условием существования являлась война. К 600-м годам оружие японцев стало весьма совершенным. Китайские записи, составленные при дворе династии Суй на основании свидетельств японских посланников за век до появления первого письменного памятника японской словесности, рассказывают, что «луки, стрелы с железными и костяными наконечниками, мечи, арбалеты, длинные и короткие копья, доспехи из лакированных кож составляют их боевое снаряжение» (Brinkley 2, 182–183).

Ученые до сих пор заняты поисками других, более ясных свидетельств, касающихся истории пяти древних кланов кобэцу: Отомо, Кумэбэ, Накатоми, Имибэ и Мононобэ, которые упоминаются в древних японских анналах наряду с кланом императора Дзимму, Ямато.

В конечном итоге этот клан достиг неоспоримого превосходства над всеми другими. Главные лидеры клана Ямато и их потомки становились императорами Японии, которые считались титулованными правителями нации, а его культ богини солнца Аматэрасу затмил и поглотил все остальные культы, стоящие у корней синто, традиционной религии Японии. Каждый крупный клан имел собственные отряды воинов, но, судя по всему, особый интерес к искусству боя, а следовательно, и к его специализациям проявляли три клана. Например, клан Отомо порой называли Великие Эскорты, Кумэбэ – Военные Корпорации, а Мононобэ – Корпорации Оружия, в то время как Накатоми и Имибэ были в большей мере заняты религиозными и политическими функциями. Не ясно, являлись ли эти военные кланы и связанные с ними «корпорации» ( бэ) независимыми структурами (как феодальные кланы, появлявшиеся в провинции много веков спустя), или же они просто представляли собой ветви императорского клана, через которые тот осуществлял свою политику экспансии и централизации власти. Учитывая постепенную, но беспрерывную консолидацию власти кланом Ямато, второе предположение кажется более достоверным. Однако само существование и особая компактность этих первых военных кланов ясно указывают на существование сильной оппозиции и соперничества среди различных политических сил в дополнение к сопротивлению враждебных айнов на постоянно отступающих границах.

Таким образом, клан был сутью японской души. На самом деле Селигман, давая определение поведению японского подданного как отдельной личности на протяжении долгой истории страны, называет его «прирожденный член клана, со всеми групповыми чувствами, которые подразумевает клановая организация» (Seligman, 129). В таких «групповых чувствах» многие историки находят корни человеческой склонности к силе как главному инструменту для навязывания обществу новой социальной сущности, а также для сохранения главенства этой социальной формы. Эта тяга к использованию оружия, по всей видимости, проявлялась особенно интенсивно при развитии самых первых структур японского общества – до такой степени, что все остальные черты национального японского характера занимали подчиненное положение даже в тех случаях, когда необходимость вести сражение за отстаивание интересов клана переставала быть доминирующей. В своих наблюдениях, посвященных чертам японского характера, Селигман отмечает: «Боевые действия были для них настолько естественным занятием, что, как это часто бывало, при отсутствии внешнего врага клан сражался с другим кланом, а провинция с провинцией, из-за чего большая часть японской истории, по крайней мере до времен Токугава, представляет собой серию гражданских войн» (Seligman, 129).

Легкость, с которой японцы прибегали к вооруженному и невооруженному насилию, на взгляд западных наблюдателей, как, впрочем, и самих японцев, объяснялась их характером, их особой интерпретацией роли человека в реальности и их традициями.

Иезуит Франциск Ксавье (1506–1552) был в числе первых европейцев из тех, кто отметил, что японцы являются «крайне воинственной» нацией, а много веков спустя даже такой эстет, как Окакура Какудзо[3]Художественный критик, который имел большое влияние на современное японское искусство. (Прим. пер.) (1863–1913), все еще называл своих соотечественников «свирепые воины».

После VII века, с принятием китайской системы политической централизации и признанием императорского двора в качестве ядра расширяющейся однородной нации, все кланы начали поставлять солдат для единой армии. При этом применялась система общего призыва, которая, хотя и не пользовалась всеобщей любовью, была единственным возможным ответом на постоянные приграничные сражения с племенами аборигенов, неохотно отступавшими под натисками постепенно расширяющейся по всему архипелагу новой империи.

Однако военный призыв на общей основе вряд ли мог быть в это время постоянной системой, поскольку члены клана, призывавшиеся к оружию, в то же время (по большей части) являлись земледельцами, которые производили единственные средства существования, доступные для новой нации. В конце концов, существование за счет завоеваний возможно лишь в том случае, когда завоеванные народы имеют большие богатства или развитую систему производства, способную послужить на благо завоевателя. Нет никаких оснований полагать, что в Древней Японии местные аборигены обладали подобными ресурсами. Японские кланы сражались преимущественно с кочевыми племенами, у которых сельское хозяйство находилось в зачаточном состоянии, а свои повседневные потребности в пище они удовлетворяли за счет охоты и примитивного собирательства, как и большинство кочевых племен Северной Азии. Единственным их богатством была сама земля. Таким образом, можно предположить, что мощные военные организации, возникавшие в то время, были составной частью колонизаторской политики, поддерживающей близкое родство между японским солдатом и японским крестьянином – зачастую они оба (как и римские легионеры) были одним и тем же человеком.

Если такое предположение кажется достаточно разумным в отношении большого количества членов клана, носивших оружие, то у нас имеются все основания сделать предположение и о наличии малочисленной, но более стабильной группы воинов, получавших свою профессию по наследству. Например, на границах военные организации офицеров и ветеранов заботились о поддержании условий, необходимых для экспансии на территории, находящейся под военным управлением, – преемственности и профессионализма. По мнению большинства историков, феодальные воины, которые в начале XVI столетия хлынули из провинции в центр политической власти, вели свое происхождение именно из таких военных организаций. Эти тесно сплоченные группы находились под командованием офицеров, которые посвятили всю свою жизнь изучению таких боевых искусств, как кюдзюцу, яридзюцу, кэндзюцу (использование длинного тати ) и дзобадзюцу, – искусств, считавшихся древними даже в X веке, когда началось восхождение воинского сословия к вершинам власти.

Следовательно, можно сделать вывод, что будзюцу начало обретать форму вместе с древними кланами Японии и с тех пор следовало за ними в той или иной степени. Любые попытки проследить происхождение будзюцу еще глубже неизбежно столкнутся с неизмеримо более сложной проблемой происхождения агрессии у человека.

Что кажется бесспорным, даже когда мы обращаемся к таким древним временам, как эпоха формирования первых удзи , так это клановая природа будзюцу – приверженность теориям и методам боя, принятым собственным социальным образованием, и исключение (часто навязанное насильственно) всего того, что принято другими социальными образованиями. Это было характерной особенностью в течение всей феодальной истории Японии не только внутри воинского сословия, которое, в конце концов, изначально имело клановую структуру, но во всех остальных социальных классах, чьи члены организовывали гильдии и корпорации в соответствии с вертикальной структурой древнего клана. Даже религиозные секты Японии, казалось бы защищенные от мирской суеты и жесткой конкуренции универсальной простотой буддистского братства, обычно строили свои религиозные или мистические организации по образцу клана. Этому образцу до сих пор во многом следуют почти все современные клубы и организации Японии, где практикуются как древние, так и современные формы будзюцу. И возможно, вследствие доминирования японцев во всех специализациях будзюцу (по крайней мере на высшем уровне) подобную тенденцию часто можно встретить даже в западных клубах, где происходит обучение японским боевым искусствам.

Если мы желаем прийти к правильному пониманию и осмыслению всех основных и второстепенных специализаций боевых искусств, то нам следует рассмотреть более детально природу, историю и роль различных социальных классов Японии, которые были неразрывно связаны с будзюцу после его появления в эпоху формирования кланов и которые вносили свой вклад в его эволюцию и развитие на протяжении всех последующих эпох. Именно такой анализ содержится в части I.

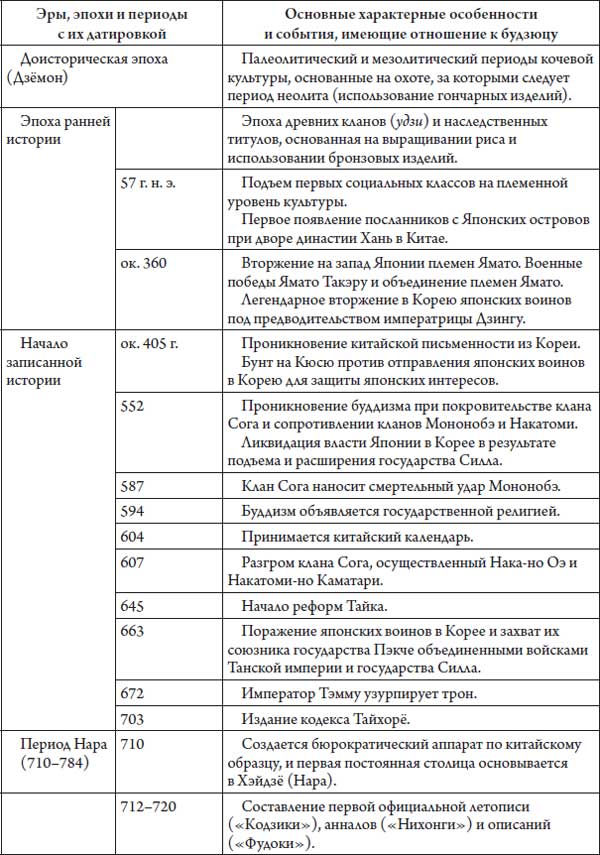

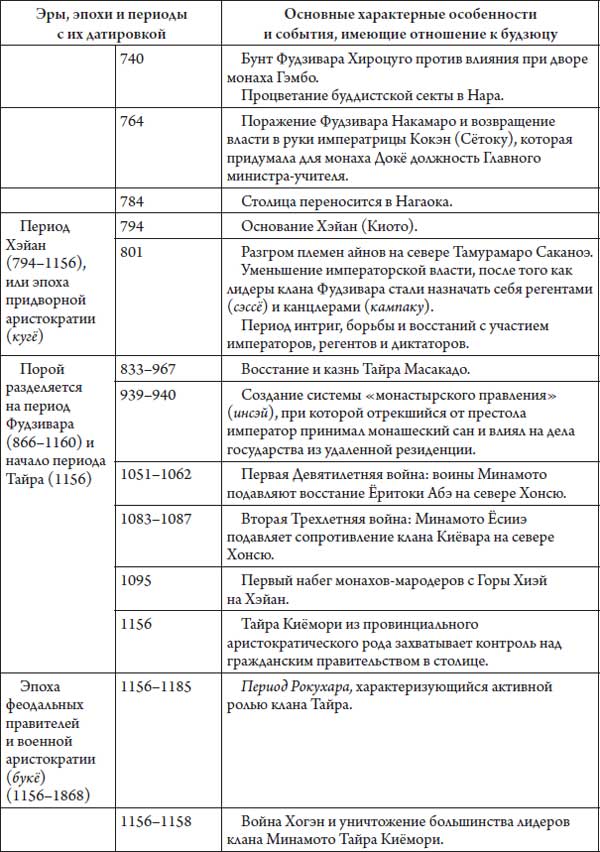

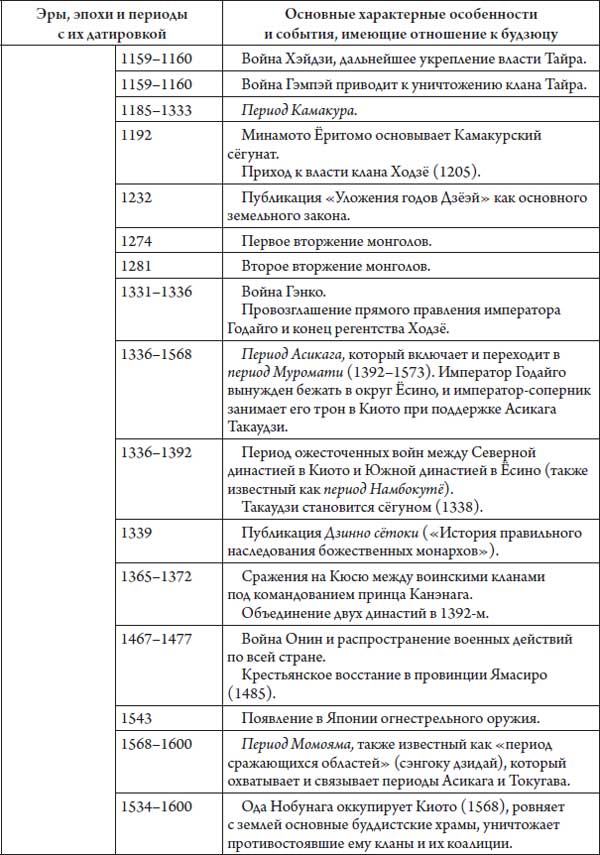

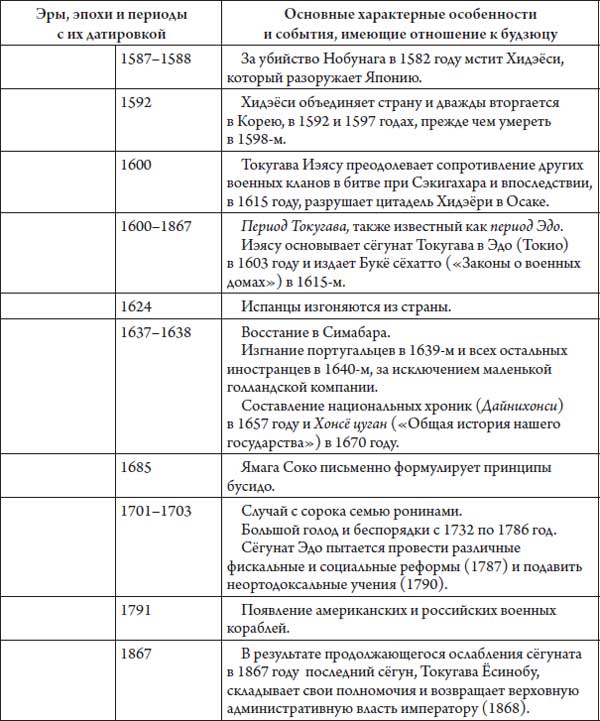

Таблица 2. Хронология японской истории

Нецензурные выражения и дубли удаляются автоматически. Избегайте повторов, наш робот обожает их сжирать. Правила и причины удаления